- 世界が今、最も注目する「関税」の話。トランプが再び動いた理由とは?

- 【制度の全貌】2段階で進む“相互関税”とは何か?その中身を解剖する

- 【広がる影響】GDP、物価、企業利益…世界と日本に迫る関税ショック

- あの2018年とは何が違う?トランプ関税の“スケールと本質”を比較する

- 中国・EU・日本…世界はこう動いた。報復関税の構造と目的とは?

- 日本企業はすでに動き出している。任天堂・ホンダ・アイリスの現場対応

- この90日で何が起こるのか?3つのシナリオを徹底分析

- 投資家の“静かな逃避”が始まった。資金の流れと心理

- なぜ関税で物価が上がるのか?経済のしくみから見る“コストの連鎖”

- 個人にできる対策は?分散・企業分析・生活防衛のリアルな5つのヒント

- これは税率の話じゃない。“通商ルールの終わり”かもしれない。

世界が今、最も注目する「関税」の話。トランプが再び動いた理由とは?

現在、世界の投資家が最も警戒する「トランプ関税」

2018年の貿易戦争から始まり、トランプ政権は第2ラウンドへ。今回は「全輸入品に一律10%」の世界一斉関税と、特定57か国への最大125%の相互関税という通商ショックが発生。

WTOやIMFも急いで「世界経済に構造的なリスクがある」と警告を出しました。

日本の自動車や精密機器などの輸出産業も影響は避けられず、株式市場やサプライチェーンにも不安が広がっています。

この記事で「相互関税」の背景と実態、投資家の準備方法について説明します。

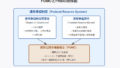

【制度の全貌】2段階で進む“相互関税”とは何か?その中身を解剖する

トランプ大統領の「相互関税」政策

2025年4月2日、トランプ大統領は「相互関税による貿易是正」の大統領令を発表。これは単なる輸入制限ではなく、アメリカの貿易赤字を理由に、不公平な貿易慣行には同等以上の関税で対抗する強い内容です。

この政策は2段階に分かれています。第1段階は「全世界への一律関税」で、2025年4月5日から全ての国からの輸入品に10%の追加関税が課されることに。根拠法令はIEEPA(国際緊急経済権限法)です。

この措置は国の大小や関係性に関わらず適用され、WTO体制を無視した「世界関税の壁」とも言えるもので、市場に緊張が広がっています。

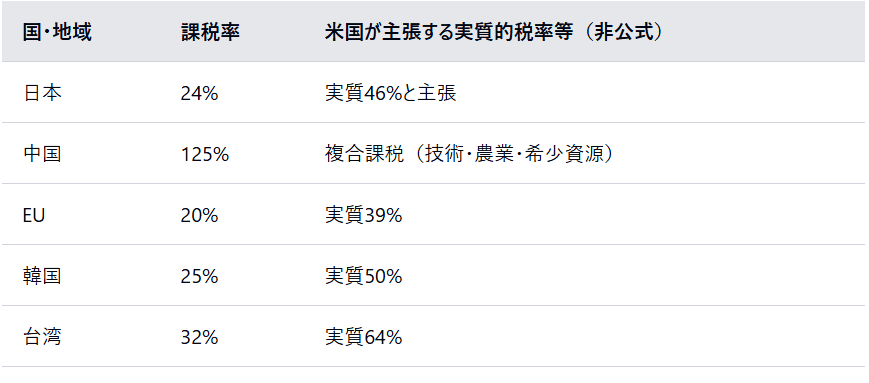

この相互関税の対象となった主要国と、その課税率は以下の通りです。

中国と日本への高い関税

中国と日本には特に高い税率が設定され、経済的圧力と見られています。中国への関税は当初34%から段階的に上がり、現在は125%に到達。技術製品、農業機械、レアアースなど重要分野が対象となり、米中対立が再び激しくなっている状況です。

日本も対象外ではなく、自動車、工作機械、半導体関連部品などの主力輸出品に関税がかかります。トランプ政権は「日本には見えない貿易の壁が多すぎる」として、実質46%相当の負担だと主張しています。

EUや韓国、台湾にも同様の関税が課され、アメリカが言う「不公平な貿易関係」を直そうとする姿勢が明らかです。

一部品目は関税対象外

関税の対象外となる輸入品もあります:

- 個人の手荷物などの少額品

- すでに関税がある鉄鋼・アルミ

- 自動車・部品(別の25%関税あり)

- 医薬品、銅、半導体、木材など国内で代替が難しい物資

- カナダ・メキシコからのUSMCA対象品

この制度は完全に一律ではなく、アメリカ国内の供給を安定させつつ、外交戦略として調整された設計になっています。相互関税は単なる数字ではなく、通商政策による力の示し方とも言え、各国の経済や市場に少しずつ影響が出始めています。

【広がる影響】GDP、物価、企業利益…世界と日本に迫る関税ショック

トランプ政権の「相互関税」政策は、発表直後から世界経済の重しとして意識され始めました。

特にIMFやWTOといった国際機関は、予想を上回るスピードで懸念を表明し、経済指標の下方修正も相次いでいます。

では実際に、どのような影響が想定・確認されているのでしょうか?

ここでは世界全体/アメリカ国内/そして日本への影響を順に整理してみます。

■ 世界経済の下振れリスク

2025年4月3日、WTOは以下の見通しを公表しました。

「世界のモノの貿易量は、2025年中に前年比0.2%減少する見通し。従来予測(+2.9%)からの大幅な下方修正である。」

また、IMFも声明でこう語っています。

「相互関税によって、通商の連鎖的な分断が起きれば、世界GDPが最大1.5%押し下げられる可能性がある」

つまり今回の関税は、米中2国間の問題にとどまらず、グローバルな経済ネットワーク全体に影を落とす政策と見なされているのです。

アメリカと日本への影響

米国内への影響

- インフレ圧力が高まり:JPモルガンによると、関税でコアPCE物価指数が0.5〜0.8%上昇の可能性

- 輸入車は平均7,500ドル上昇予想、需要が5%減少の見通し

- 大手企業の株価下落:Apple(-7%)、Amazon(-6%)など内需・輸入比率の高い企業が特に反応

日本への影響

- 関税本格適用でGDP成長率は年間0.5ポイント下振れの可能性

- 輸出企業の経常利益減少、倒産件数約340件(3.3%)増加の予測

- 10%課税でもGDPは0.3ポイント押し下げられる見込み

これらの数値から、関税は単なる数字の問題ではないことが明らかです。「値上げ→消費減速→投資減退→税収減少→家計不安と金融緩和継続」という負のサイクルが始まる可能性があります。

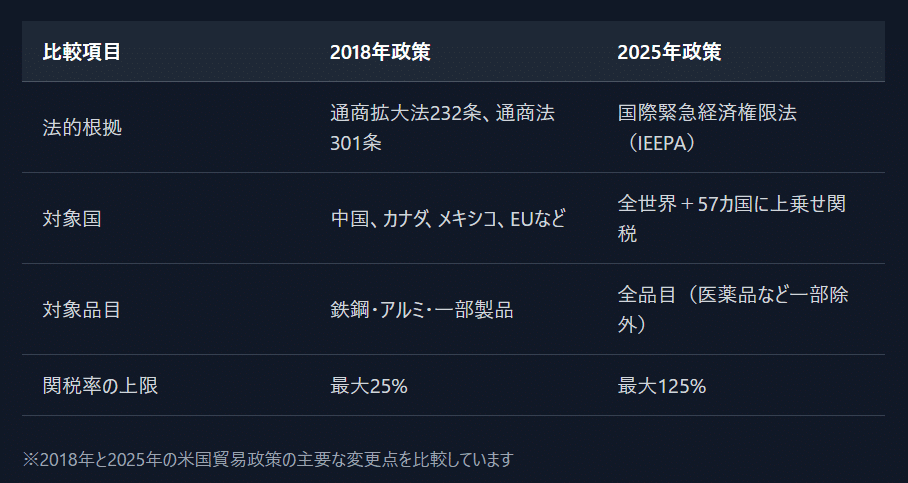

あの2018年とは何が違う?トランプ関税の“スケールと本質”を比較する

「トランプの関税政策」と聞くと、2018年に始まった米中貿易戦争を思い出す方も多いでしょう。

当時は鉄鋼やアルミに関税をかけ、中国を中心に追加措置が繰り返される形でした。

ですが、今回(2025年)の相互関税政策は、あのときとはまったくスケールが違うのです。

■ ポイント① 関税の対象範囲が“全世界・全品目”

前回は特定の国と特定の品目でしたが、今回は「世界を丸ごと関税の枠に入れる」という、まったく別次元の規模感です。

ポイント②

報復関税が「即時・多国間」に 2018年は関税発表から数週間〜数ヶ月後に各国が段階的に報復しました。今回はEU、中国、日本など多くの国がほぼ同時に対抗措置を公表。WTOはこれを「通商秩序への即時的かつ多国間的な揺らぎ」と表現しています。

アメリカ側も以前は60日などの調整期間がありましたが、今回は即日または数日内に発動され、企業の準備時間がない状況です。

ポイント③

経済への影響が”供給網レベル”で深刻 2018年の関税は一部製品に限られていましたが、今回は原材料・中間財・完成品すべてが対象。つまり世界の供給網全体が影響を受けています。

- 2018年:製造業の一部で雇用1.4%減

- 2025年:物価上昇、物流コスト増加、貿易量最大1.5%減の見通し

そしてなにより、今回の政策には政治メッセージが強く含まれています。

それが次のようなトランプ大統領の発言に現れています。

「これはアメリカの解放の日だ。いまこそ、世界に正義を取り戻すときだ。」

今回は“経済政策”ではなく“地政政策”

過去の関税が「国内雇用保護」や「産業強化」といった目的だったのに対し、今回はそれを超えた経済的主導権の再構築がテーマです。

- 法的にも前例がなく

- スピードも異例で

- 国際社会との摩擦も最大級

そんなトランプ関税“第二章”は、もはや単なる通商戦略ではなく、世界秩序の主導権を巡る地政学的な政策といえるでしょう。

その政策に対して世界各国がどう動いているか報復関税とその中身を、具体的に見ていきます。

中国・EU・日本…世界はこう動いた。報復関税の構造と目的とは?

アメリカの相互関税が仕掛けだとすれば、

それに対して各国がどう応戦するかは、世界経済の行方を大きく左右します。

2025年の今回も、主要各国は沈黙せず、即座に具体的な対抗措置を発動しました。その中身を見れば、「貿易戦争再び」のリアルが見えてきます。

■ 中国:最大級の対抗措置と“技術報復”

中国の対抗措置

中国は4月10日から、アメリカ製品に最大84%の追加関税を発表しました。これによりアメリカからの農業機械、自動車部品、通信機器などの主要輸入品の価格が大きく上がります。

さらに中国はレアアースや半導体素材など重要物資の輸出規制も実施。これはアメリカの製造業や軍需産業に間接的な打撃を与える狙いです。

5月以降は「少額貨物」への課税も始まる予定で、個人輸入や小さな会社にも影響が広がりつつあります。

■ EU:三段階の“精密型”報復関税

EUの3段階報復関税

EUはアメリカに対して3段階の報復関税を順番に導入しています。

- 第1弾(4月15日〜):果汁・繊維製品など流通しやすい品目に25%

- 第2弾(6月予定):化学品・航空機部品など、工業の供給網に直接影響

- 第3弾(12月予定):医薬品・半導体といった先端技術品が対象

この「段階的な反撃」はWTOのルール内でアメリカに圧力をかけるEU独自の方法で、企業と市場に警告を与える仕組みです。

■ 日本:控えめながらも“現実的な抵抗”

日本政府は、外交的対話を優先しながらも、以下のような現実的対策を進めています。

- 農産物への輸出補助金を24億円増額し、アメリカ市場以外の販路確保を支援

- 中国向けの工作機械の輸出管理を強化し、外交カードとして調整

- 日系企業への支援策として、国内生産への補助金制度を準備中

■ カナダ・メキシコ:協定内の“抜け道”と局所防衛

アメリカと自由貿易協定(USMCA)を結んでいるカナダとメキシコは、

対象品目の関税を協定内で回避する構造を利用しています。

- USMCA対象品目(例:自動車)の関税は免除継続

- それ以外の品目(木材・エネルギーなど)には25%の報復関税を維持

この局所反撃型の対応は、アメリカ市場に依存しつつも主張すべきラインは譲らない外交戦略とも言えます。

■ 国際機関の評価

WTOの声明では、こうした報復関税の連鎖について、

「2025年中に、世界の貿易量が1.5%縮小する可能性がある。これは“通商秩序の機能不全”に近い状態だ」

と、極めて強い懸念を表明。

またIMFは、報復関税が「企業心理を冷え込ませ、投資を抑制し、グローバル景気の逆風となる」として、複数国に対話による解決を求めています。

世界は「応戦モード」だが、冷静でもある

確かに、報復は各国で起きています。

でもその多くは「即時全面衝突」ではなく、調整・交渉・戦略的圧力として設計されたものです。

このあたりの温度差こそが、今後の展開に希望を残す要素なのかもしれません。

次は、こうした政府間の動きと並行して進んでいる日本企業のリアルな現場対応に焦点を当てていきます。

日本企業はすでに動き出している。任天堂・ホンダ・アイリスの現場対応

政府間の交渉や報復関税のニュースが飛び交うなか、

実はもっと静かに、しかし確実に影響を受けているのが「日本の輸出企業」です。

特に、アメリカ市場への依存度が高い企業では、

すでに現地生産への移行や価格戦略の見直しが始まっています。

ここでは、報道などから確認できた具体的な企業対応を紹介していきます。

■ ホンダ 「シビック」生産の現地化を決定

ホンダは、人気車種「シビック ハイブリッド」をこれまで日本から輸出していましたが、今回の関税発動を受けて米国での現地生産に切り替える方針を明らかにしました。

これにより、アメリカで販売される車両のうち、現地生産比率が9割に到達する見込みです。すでにエンジン製造ラインも米国工場で拡充中で、部品調達も現地シフトが加速しています。

■ 任天堂 「Switch 2」の価格戦略を調整

ゲーム業界からも静かな対応が。

任天堂は、2025年下半期に投入予定だった次世代機「Nintendo Switch 2」について、アメリカでの予約開始時期を延期するとともに、以下のような価格調整を発表。

- 本体・主要ソフトは価格据え置き

- 周辺機器(コントローラーや充電器など)は最大15%の値上げ

これは関税負担をできるだけ本体に転嫁せず、消費者の初期負担感を和らげる狙いがあるとみられます。

■ アイリスオーヤマ 米国工場に18億円を追加投資

生活用品メーカーのアイリスオーヤマは、アメリカ国内にある4つの工場へ総額1,300万ドル(約18億円)を追加投資すると発表。

関税の影響を受ける日用品や消耗品をすべて現地生産に切り替える構えで、

プラスチック製品、マスク、キッチン用品などの米国シェア拡大を狙っています。

■ ニッパツ 減産から一転、米国生産を維持へ

自動車部品メーカーのニッパツ(日本発条)は、

一時は「米国での生産縮小」を検討していましたが、関税発表を受けて方針を転換。

米国現地生産を維持・強化し、追加部品のローカル調達も進めるとしています。

部品サプライヤーとの連携を強化し、コスト吸収体制を構築中とのことです。

■ 海外企業も“逆に値上げ”で応戦

この流れに乗じて、仏エルメスは5月以降、

アメリカでの製品価格を段階的に引き上げると発表。

これは「高級ブランドの価格戦略は関税影響を吸収しやすい」という強みを活かしたもので、

いわば“関税をむしろ利益に変える”というアプローチです。

■ 企業の共通方針 「売上よりシェア維持」

ここまで紹介した企業に共通するのは、

「短期的な利益確保」よりも、アメリカ市場でのポジション維持を最優先にしているという点です。

- 本体価格を据え置く

- コストは現地化で吸収する

- 政策リスクを分散する

まさに、静かな戦略的撤退”ではなく“戦場を変えて持ちこたえるという姿勢が見えてきます。

この90日で何が起こるのか?3つのシナリオを徹底分析

一部の国には90日間の猶予期間があり、日本もその対象です。この期間後の世界は3つのシナリオが考えられます。

■ シナリオ① 最悪のケース「貿易戦争の再爆発」

- 関税が全面的に再発動し、報復関税がエスカレート

- 世界経済が景気後退に突入、株式市場は全面安

- 世界の貿易量が前年比1.5%縮小、企業の「守り」姿勢が雇用にも影響

■ シナリオ② 中立的なケース「調整と回避の共存」

- 一部国との交渉で税率が段階的に緩和

- 企業はコスト吸収しつつ現地対応を加速

- 内需セクターやエネルギー株が強く、資源・素材ETFに資金流入

■ シナリオ③ 好転のケース「政治的勝利宣言と関税緩和」

- トランプ政権が「成果」を理由に関税一部解除、各国も報復を凍結

- 株価が反発、企業の投資計画が再開

- 特に選挙を意識した「外交的譲歩を勝利と発表」の可能性

どのシナリオでも準備が大切です:

- 最悪時:現地化とリスク分散

- 中立時:コスト吸収と為替対応

- 好転時:在庫確保と投資機会

この90日間は静かな攻防の時期で、企業も市場も次の一手を準備中です。

投資家の“静かな逃避”が始まった。資金の流れと心理

トランプ関税発表後、表面上は穏やかな市場ですが、資金の流れはすでに変化しています。株価が荒れていなくても「何も起きていない」とは言えません。

ETFの資金移動

- 米国ハイテクETF:4月上旬に資金流出加速

- 中国関連ETF:10%超の純流出、一部で売り仕掛け

- 資源・エネルギー系ETF:資金流入増加、金価格上昇と連動

投資家は「関税=物価上昇→製造業への打撃」と見て、地政学リスクに強い資源・エネルギー銘柄へ資金シフトしています。

米国個別株も4月2日の関税発表を境に変化

- Amazon、Apple、Walmart、Nike:4〜7%下落

- 重電・防衛・資源関連株:相対的に強い

- 生活必需品銘柄:一時的に資金集中も後に横ばい

日本市場も同傾向

- 輸出依存の自動車・精密機器株:弱い

- 鉄鋼・非鉄・鉱山:価格上昇期待で堅調

- 内需・防衛セクター:資金回帰の兆し

VIX指数は急上昇していませんが、投資家はリスク資産を減らしつつヘッジを強化。債券、金、インフレ連動債への資金移動が増加し、「逃げる」より「分散して備える」姿勢が主流です。

今後は「PCEコア指数」「ISM製造業指数」「企業見通し」「報復関税スケジュール」「為替と輸出企業の反応」に注目が必要です。

なぜ関税で物価が上がるのか?経済のしくみから見る“コストの連鎖”

「関税が上がると、なぜ物価が上がるのか?」この経済の基礎を理解しましょう。全輸入品への関税は私たちの日常生活に直接影響します。

Step①

関税は企業コストになる 関税は「国境での追加コスト」です。10万円の輸入品に10%の関税がかかれば、企業は11万円で仕入れることに。これは企業の原価上昇を意味します。特に輸入部材を使う製造業では、利益率維持のため販売価格を上げるしかない場合も出てきます。

Step②

コストは消費者価格へ転嫁 企業は利益を削る限界があり、「原価上昇→卸売価格上昇→小売価格上昇」の連鎖が始まります。例えば、プラスチック製品の価格上昇がコンビニ弁当や日用品の容器コスト増加となり、消費者は「なんとなく高くなった」と感じるようになります。

Step③

経済指標にも影響 JPモルガンやフィッチなどによれば、相互関税で米国のコアPCE物価指数が0.5~0.8%上昇すると予測。関税の影響は中長期で拡大し、中央銀行の利下げ判断を遅らせる要因にもなります。

関税は政府の収入になっても、消費者や企業には何も還元されません。消費税と違い、関税は「見えない負担」として財布を圧迫するだけです。投資家はこれを「コストプッシュ型インフレの引き金」と見て、早めに資金を動かすのです。

次では、こうした全体像を踏まえて、「じゃあ、自分たちは何をすべきか?」という視点から実践的な対策や判断軸についてまとめていきます。

個人にできる対策は?分散・企業分析・生活防衛のリアルな5つのヒント

トランプ政権の相互関税による影響に対して、私たち一般の投資家や生活者が取れる行動を整理します。

- 米国依存度の高い企業に注意 関税の影響を強く受けるのは米国への輸出比率が高い企業です。

- 自動車メーカー(ホンダ、トヨタなど)

- 半導体製造装置(東京エレクトロンなど)

- 家電・電子機器(ソニー、シャープなど)

- 資産の分散を意識

- 地域分散:米国株だけでなく、日本・欧州・新興国株にも

- テーマ分散:輸出関連に偏らず、内需・資源・公共インフラなどの防衛的分野も

- 企業の決算資料を丁寧に確認

決算資料には企業の本音が表れます。- 米国での売上比率

- 為替影響額

- 生産拠点の再構築

- 価格転嫁の可能性

- 家計レベルのインフレ対策

- 日用品のまとめ買いや国産品への切替

- 電気・ガス代の見直し

- 値上げ前の必要支出

- 情報を「読み解く」姿勢を持つ

単に悲観するのではなく、どの企業が対応し、どの国が冷静に交渉し、どのセクターに資金が流れているかを分析することで、ニュースの見方が変わります。

これは税率の話じゃない。“通商ルールの終わり”かもしれない。

今回の「相互関税」は単なる税率引き上げではないことがおわかりでしょう。

これは・・

- 国家間の経済関係を揺るがし

- 企業の生産・投資の流れを変え

- 投資家や個人の選択に影響を与える

つまり、世界の経済秩序そのものの再設計を試みる動きといえます。

この政策の本質は「相手国が不公平と感じたら、そのルールを変えてよい」という考え方。国際協定やWTOの枠組みより「アメリカの感じる不公平さ」を中心に世界貿易が動く仕組みです。

コメント