FOMCってよく聞くけど、正直ピンとこない。

そう感じている方も多いと思います。でもこのFOMC、アメリカの中央銀行が金利をどうするか決める会議であり、株価やドル円、金利の動きに直結する非常に重要なイベントです。

特にいま、2025年の春はひとつの転換点。

「そろそろ利下げがあるかも?」という見方が強まるなか、3月のFOMCとパウエル議長の発言・議事録は、今後の展開を読むうえで重要なヒントとなっています。

「6月?7月? 次に動くのはいつか」「株や為替はどう反応するのか」

本記事では、FOMCとは何かから始めて、今回の要点や今後のシナリオまで、初心者の方にもわかりやすく整理していきます。

なんとなく流していたニュースの裏側が、読めばスッと見えてくる。

そんな内容を目指してお届けします。

① FOMCとは?|初心者でもわかる1分解説

投資において最も影響力のある会議、それがFOMC(連邦公開市場委員会)です。

「何か金利を決める会議らしいけど、イマイチ仕組みがわからない…」そんな声も多いですが、FOMCを正しく理解することは、相場の先を読むうえで欠かせない基礎知識です。

FOMCって、誰が何を決めているの?

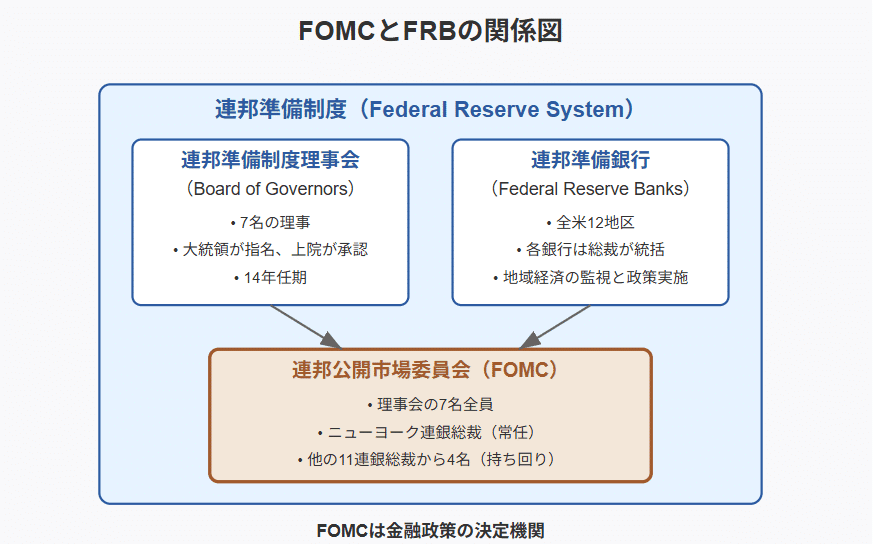

FOMCはアメリカの中央銀行「FRB(連邦準備制度理事会)」の中で、金融政策の最終決定をする会議体です。

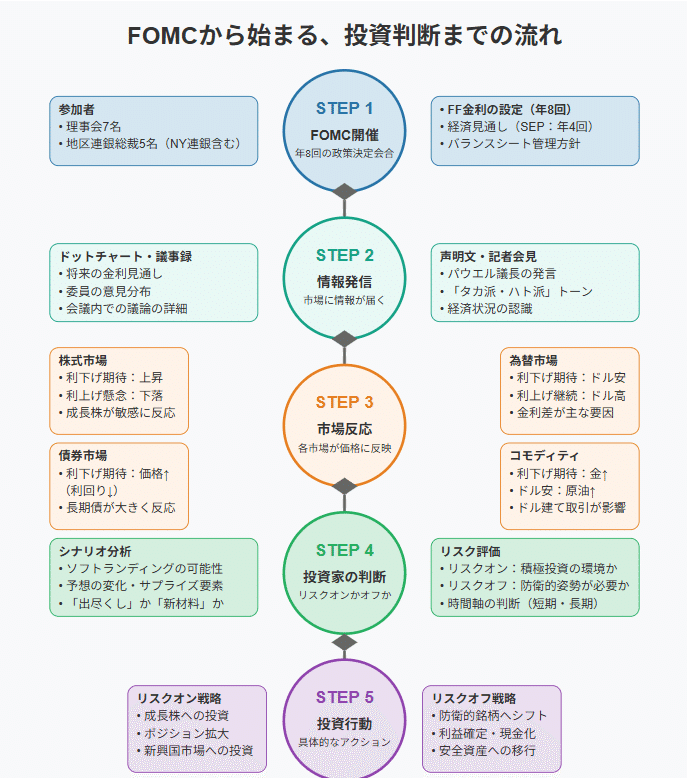

年に8回開かれ、FRBの理事たちや地区連銀の総裁たちが集まり、「政策金利をどうするか」「景気は過熱していないか」などを話し合います。

その中でも最も注目されているのが、フェデラルファンド金利(FF金利)と呼ばれる金利の水準。

これは、アメリカの銀行同士が超短期でお金を貸し借りするときの金利で、FOMCはこの金利の「誘導目標レンジ(例:5.25〜5.50%)」を決定しています。

金利がなぜそこまで注目されるのか?

それは、この金利が世界中の金融商品の“基準”になるからです。

- 住宅ローンやクレジットカードの金利

- 企業の借入コスト

- 株式や債券市場、為替(ドル円)

すべてが、この金利の動きによって敏感に反応します。

つまりFOMCの発言や決定は、世界中の投資家・企業・中央銀行の意思決定に直結するわけです。

“知らない”とどうなる?

FOMC後の議長の一言で株価が急落したり、為替が1日で数円動くことも珍しくありません。

それなのに、「何が決まったのかよく分からないまま投資している」としたら、それは大切なお金をドブにすてるようなもの。

今後の相場の動きを読み解くうえで、FOMCの内容をしっかり理解しておくことは、リスクを減らし、チャンスを増やすための第一歩です。

FOMCがどんな仕組みかを理解できたら、次に重要なのは、それが実際に市場をどう動かすのかという点です。

金利が上がると株は下がる?ドルは買われる?それとも逆?

仕組みだけで止まってしまうと、せっかくの知識を投資に活かせません。

次は、FOMCの決定がアメリカ市場にどう影響するのか、具体的な動きと一緒にしっかり解説していきます。

「知らなかった」では済まされない、損を防ぐための知識が必ず身につきます。

② FOMCの決定は、米国市場をどう動かす?

FOMCでは金利をどうするかが決まる

これはもう理解できたと思います。ではその決定が、実際に株や債券、為替といったマーケットにどのような影響を与えるのか、ここからが実戦的な知識になります。

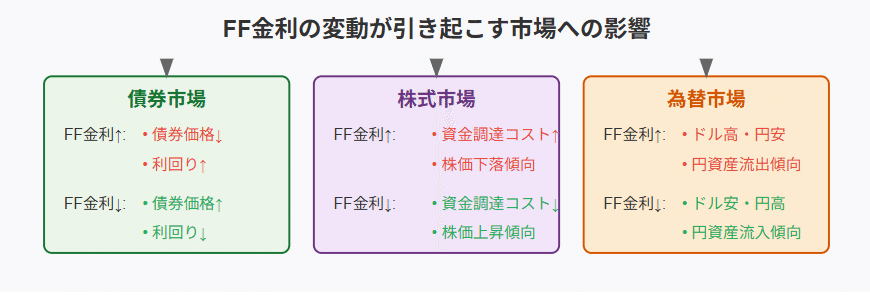

金利が上がると、なぜ株は下がるのか?

金利が上がるということは、お金を借りるコストが増えるということ。

企業は設備投資や人材確保がしにくくなり、利益も伸びにくくなります。

その結果、「企業価値が下がる=株価が下がる」という反応が起きるのです。

特にナスダック(ハイテク株)は将来の成長を見越して買われる銘柄が多く、金利上昇の影響を受けやすい傾向があります。

債券市場では「金利が上がると、価格は下がる」

米国債を含む債券市場は、金利と逆の動きをします。

金利が上がると、既存の債券(低い利回りのもの)の価値が下がってしまうため、価格が下がるのです。

そのため、FOMCで「利上げ姿勢が続きそうだ」と市場が判断すると、米国債が売られ、利回りが上昇する動きが出てきます。

為替市場では「利上げ=ドル高」の基本構図

アメリカの金利が上がると、ドルの資産に利回りがつくようになるため、世界中からドルが買われます。

その結果、ドル高・円安になるというのが基本的な流れです。

逆に、「利下げが近い」となるとドルは売られやすくなり、ドル円相場は下落(円高)方向へ動きます。

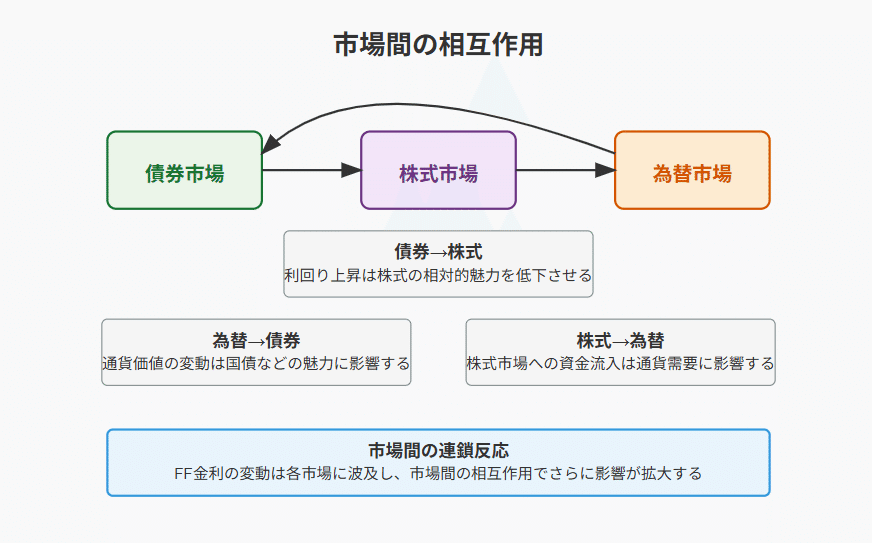

株も、債券も、ドル円も…「市場はすべてFOMCを見ている」

FOMCの結果は、事後ではなく「織り込み」で動くというのも重要なポイントです。

市場は常に「次のFOMCでどう動くか」を予想し、先回りして価格を動かしていくのです。

だからこそ、「発表されてから動く」のでは遅いケースもあります。

FOMCの方向性を読み取れるようになると、“値動きの先”が見えるようになってくるのです。

損を避けたいなら“FOMC×市場のつながり”は必須

FOMCの決定は、単なるニュースではありません。「株価が上がる」「ドルが動く」その裏側にあるロジックを知っておくことで、チャンスを掴み、リスクを避ける判断力が身につきます。

次は、FOMCの決定が日本市場(特に為替や日経平均)にどう影響するのかを見ていきます。

③ FOMCは日本市場にどう影響する?

「アメリカの会議なのに、なんで日本の株や円まで動くの?」 そう感じた方もいるかもしれません。でも実は、FOMCの決定は日本市場にも確実に影響がでます。

その仕組みを理解することで、“なぜ日経平均が急落する日があるのか”の理由が必ず見えてくるはずです。

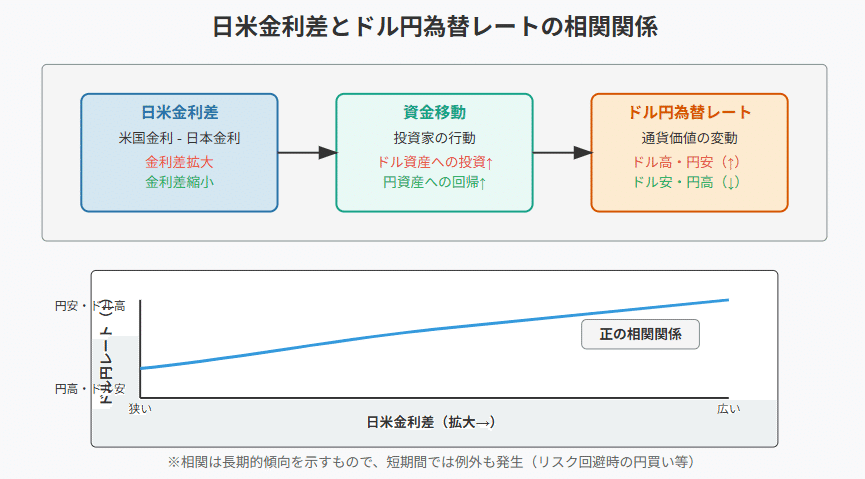

ドル円に与える影響:カギは「金利差」

FOMCが利上げを行えば、アメリカと日本の金利差はさらに拡大します。

すると、ドルに利回りの魅力が生まれ、ドルが買われて円が売られる(円安)という動きが加速します。

逆に「FOMCが利下げを視野に入れている」となれば、金利差縮小=ドル売り・円買い(円高)の流れになります。

為替と日本企業の“利益構造”は連動している

特に輸出企業にとって、円安は追い風、円高は逆風です。

たとえばトヨタやソニーのように、海外売上比率が高い企業は、円建てでの利益が大きく変わってきます。

つまり、FOMCの方向性が円高に傾くと、輸出企業の利益予測が下がり、株価にもネガティブに反映される可能性があるのです。

米国株が下がると、日本株も連れ安に?

もうひとつのルートは、「米国株の動揺 → 投資家心理の悪化 → 日本株にも売りが波及」という連鎖。

とくに近年は、米国ETFやグローバルファンド経由で日本株に資金が流入しているため、“米国の空気”がそのまま日本にも伝わる構造になっています。

「FOMCでタカ派発言が出た → NYダウが下落 → 翌日の日経平均も売られる」

そんな流れは珍しくありません。

日本市場も“FOMCの空気”を読む時代へ

以前は「日本は日本、アメリカはアメリカ」と考えられていた時代もありました。

しかし今は、投資の世界ではグローバル連動が当たり前。

FOMCの内容を読み解けるようになると、「なんで今日、日経が下がったんだろう?」という疑問も減り、ニュースに振り回されない判断力が身につきます。

ここまでで、FOMCの決定がアメリカだけでなく日本市場にも大きく影響していることがわかりました。

では、そのFOMCの中で何が話され、パウエル議長はどんなメッセージを出したのか

次は、議事録と発言内容から“金融政策の本音”を読み解いていきます。

④ パウエル議長の発言と議事録の“裏読み”

FOMC後の記者会見や議事録には、単なる金利の話を超えた「市場との駆け引き」や「本音と建前」が見え隠れします。

特に2025年3月のFOMCでは、「そろそろ利下げかも」という市場の期待と「慎重な姿勢を崩さないFRBの本音」が大きくズレていたことが話題になりました。

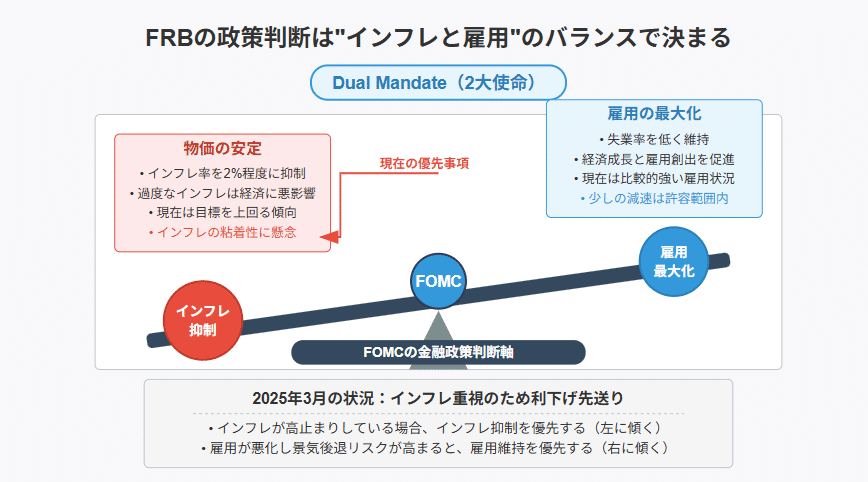

パウエル議長は「利下げ急がず」のスタンス

3月19日の記者会見でパウエル議長は、こう発言しています

「今すぐの利下げを急ぐ理由はない。インフレが2%に向かっているという、さらなる証拠を見極めたい」

この発言が意味するのは、「市場が期待しているほど簡単には利下げしない」ということ。

インフレが落ち着ききっていない今、FRBは慎重に構えているという姿勢が明確に伝わってきました。

議事録では「スタグフレーション懸念」の声も

FOMC議事録(4月9日公開)では、一部の参加者から「インフレは思ったより粘着質」「景気後退リスクとインフレが同時に来る=スタグフレーションの可能性がある」という指摘もありました。

「利下げが早すぎれば、再びインフレが加速しかねない」

こうした内容から見えてくるのは、「利下げして景気刺激」ではなく、「まずインフレ抑制が最優先」という姿勢です。

“市場との温度差”が生む価格のゆがみ

実際、FOMCの前後で株価や債券利回りは「利下げ期待」で動いていましたが、

議事録が出たことで「やっぱり慎重かも」というトーンに変わり、ドル円は148円台まで急騰、米株も一時反落しました。

市場が“楽観的すぎる”と、こうした反転のリスクが常につきまとうのです。

「言葉」を読む=値動きの“前兆”を読む

FOMC声明文や議長会見の言葉選び、議事録の空気感を読み取ることは、価格の動きに先回りする力をつける訓練でもあります。

ニュースで数字だけを見て「据え置きか…」と流してしまうのではなく、なぜ据え置いたのか・どこに本音があったのかまで掘り下げられると、投資判断の質は大きく変わってきます。

パウエル議長とFOMCメンバーたちは、口ではやさしく、行動は慎重というスタンスを続けています。

では、その慎重姿勢の先にある未来とは何か。

次は、これまでの情報をもとに、今後のシナリオを複数パターンで予測していきます。

⑤ 今後どうなる?FOMCと市場の“未来予測”

パウエル議長の発言と議事録を踏まえると、FOMCはまだ慎重姿勢を崩していません。

しかし市場では、「今年のどこかで利下げが始まるのではないか」という期待が根強くあります。

ここでは、今後の可能性を3つのシナリオに分けて整理してみましょう。

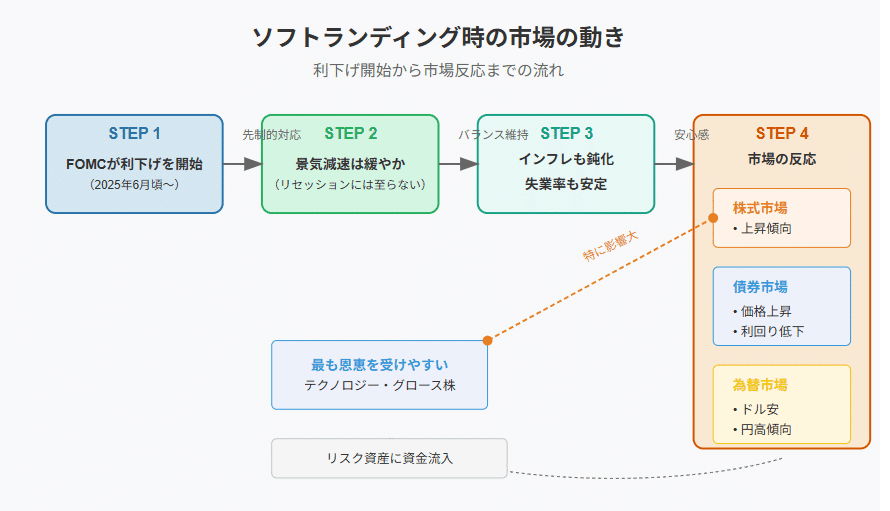

シナリオ①インフレが素直に落ち着く → ソフトランディングへ

- CPIやPCEなどのインフレ指標が予想通りに鈍化

- 雇用はやや減速するが、景気は大崩れしない

- FOMCは6月または7月から利下げスタート → 年内3回前後

この場合、株式市場はポジティブに反応しやすく、特にナスダックや成長株に資金が戻る展開が想定されます。

シナリオ②インフレ粘着 → 利下げは年末以降にずれ込む

- 家賃やサービス価格など“粘着型インフレ”が続く

- FOMCは「拙速な利下げ=リスク」として見送り継続

- 市場は期待とのギャップで一時的な調整

この場合、債券は売られやすく、ドル高が進行。株は方向感に乏しくなる可能性が高いです。

シナリオ③景気が急減速 → 早期利下げも視野に

- 雇用統計や企業決算が急ブレーキ

- FRBは景気後退懸念を優先し、緊急的な利下げに踏み切る可能性

ただしこのシナリオは、株安+債券高という“リスクオフ型”の値動きになるため、楽観的な流れにはなりづらい点に注意が必要です。

シナリオを知っている人だけが、“備え”を持てる

未来は誰にも読めませんが、複数のシナリオを想定しておくことで、“いざ”というときに冷静に動ける準備ができます。

最後に、この全体を振り返りつつ、「今、何を押さえておくべきか」をシンプルに整理します。

⑥ まとめ|FOMCを知れば、相場の“裏側”が見えてくる

ここまで、FOMCの仕組みから始まり、米国市場や日本市場への影響、パウエル議長の発言や議事録、そして今後のシナリオまでを見てきました。

どの章にも共通していたのは、「FOMCはただの金融イベントではなく、投資判断の根幹に関わる存在」だということです。

投資判断の“軸”として覚えておきたいこと

- FOMCはFRBの中で金利の方向性を決める中枢

- 米国市場では金利の動きが株・債券・ドルすべてに影響

- 日本市場でも、為替と輸出企業を通じて株価に波及

- パウエル議長と議事録からは「利下げ慎重姿勢」が明確

- 今後は、“複数のシナリオ”をもとに戦略を立てることが重要

今、押さえておきたい3つの視点

①「市場は常に織り込んで動く」ことを意識する

②FOMCの内容は、数字以上に“言葉選び”にヒントがある

③ひとつのシナリオに絞らず、複数の可能性で備える

次回のFOMCはいつ?どう備える?

次のFOMCは、2025年5月6〜7日に開催予定です。

この回では経済見通し(SEP)は発表されませんが、前回のFOMCや直前の経済指標を踏まえたFRBのスタンス変化が注目されます。

この日程までに、「最新のCPIや雇用統計」「企業決算」などを押さえておくと、より精度の高い判断が可能になるはずです。

ニュースに流されない“軸”を持とう

数字やニュースに流されず、自分の判断軸を持つために。 この記事がその一歩となり、今後の投資判断に少しでもお役に立てば幸いです。

今後も、FOMCだけでなく雇用統計やインフレ指標など、相場を動かす“経済の裏側”をわかりやすく解説していきます。

気になるテーマがあれば、他の記事もぜひチェックしてみてください。

数万円から始められるおすすめ不動産投資サイトはコチラ👇

MIRAP

→Amazonギフト券5万円プレゼント中!

プロパティエージェント

→問い合わせ人数4万人突破!

コメント